Einführung in die EO-Sterilisation von Medizinprodukten

Grundlagen, Ablauf und Bedeutung in der Medizintechnik

Die Sterilisation von Medizinprodukten ist ein zentraler Baustein in der modernen Medizintechnik. Unter den vielfältigen Methoden zur Gewährleistung der Keimfreiheit hat sich die EO-Sterilisation (Ethylenoxid-Sterilisation, auch EtO oder ETO) als unverzichtbar erwiesen, insbesondere für temperaturempfindliche und komplexe Produkte.

Wie funktioniert EO-Sterilisation?

Die EO-Sterilisation ist ein chemisches Verfahren, das Ethylenoxidgas einsetzt, um Mikroorganismen wie Bakterien, Viren und Pilzsporen zu inaktivierenbzw. Wirksam abzutöten.

Welche Produkte werden mit Ethylenoxid sterilisiert?

EO-Sterilisation eignet sich vor allem für Produkte, die hitze- oder feuchtigkeitsempfindlich sind und deshalb nicht dampf- oder strahlensterilisiert werden können. Beispiele sind:

- Komplexe und vormontierte medizinische Instrumente

- Katheter und mehrlumige Schläuche

- Geräte mit Elektronik

- Stents und Wundverbände

- Einzel- und OP-Instrumentensets

- Produkte aus Polymerharzen und Kunststoffen

Gerade aufgrund der guten Durchdringungsfähigkeit dringt das Gas problemlos durch mehrere Schichten von durchlässigen Verpackungen und sterilisiert alle erreichbaren Oberflächen.

Ablauf der EO-Sterilisation

Das EO-Sterilisationsverfahren verläuft typischerweise in drei Phasen:

- Vorbehandlung: Die Produkte werden konditioniert (definierte Feuchte und Temperatur). Die gezielte Konditionierung ist wichtig für einen reproduzierbaren Prozess und optimale Wirksamkeit.

- Sterilisation: In einer abgedichteten Vakuumkammer werden die Produkte für eine festgelegte Zeit dem Ethylenoxidgas ausgesetzt. Für den Erfolg sind vier Parameter maßgeblich: Gaskonzentration, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Expositionsdauer.

- Nachkonditionierung (Belüftung): Nach der Gasexposition werden die Produkte unter Ventilation gelagert, um die Rückstände der Begasung unter die vorgeschriebenen Grenzwerte (z.B. nach ISO 10993-7) zu bringen.

Vorteile der EO-Sterilisation

- Materialschonend: Die niedrigen Temperaturen (typisch 30–60°C) schonen temperaturempfindliche Materialien.

- Hohe Penetration: Auch mehrschichtige, kompliziert geformte oder verpackte Produkte können sicher sterilisiert werden.

- Breites Anwendungsspektrum: Für viele Materialien geeignet, z.B. Kunststoffe, beschichtete Produkte, Geräte mit Elektronik und Sensorik.

Herausforderungen und Grenzen

Trotz ihrer Vorteile ist die EO-Sterilisation nicht frei von Herausforderungen:

- Rückstände: Die Sterilisationsrückstände (insbes. EO, ECH) sind flüchtig und können somit unter toxikologisch bedenkliche Mengen bringen, aber die Desorption benötigt Zeit, die die Prozesszeit verlängert.

- Lange Prozesszeiten: Die Nachkonditionierung zum Austreiben der Sterilisationsrückstände kann mitunter mehrere Tage in Anspruch nehmen.

- Regulatorische Anforderungen: Die sichere Einhaltung der Rückstandswerte nach Normen wie ISO 10993-7 ist verpflichtend. Das Verfahren muss validiert werden.

Validierungsverfahren

Die PQ-Phase der Validierung nach ISO 11135 unterteilt sich in die mikrobielle Performance Qualification (MPQ) und die physikalische Performance Qualification (PPQ). In der MPQ wird nachgewiesen, dass das Sterilisationsverfahren eine ausreichende Keimreduktion erzielt, also die Sterilitätssicherheitsstufe (SAL) von 10⁻⁶ zuverlässig erreicht wird.

Bei der häufigsten Validierungsmethode (overkill) nach Anhang B der Norm, werden Bioindikatoren (BI) verwendet und sowohl Halbzyklen (halbe EO-Expositionszeit) als auch Vollzyklen durchgeführt. Durch Nachweis, dass die BIs im Halbzyklus inaktiviert werden, wird gezeigt´, dass der geforderte SAL erreicht wird. In der PPQ wird überprüft, ob alle physikalischen Prozessparameter (z. B. EO-Konzentration, Temperatur, Druck, Feuchte) innerhalb der spezifizierten Toleranzen liegen.

Neben dem Overkill-Verfahren, werden in der Norm weitere Validierungsverfahren beschrieben (Anhang A).

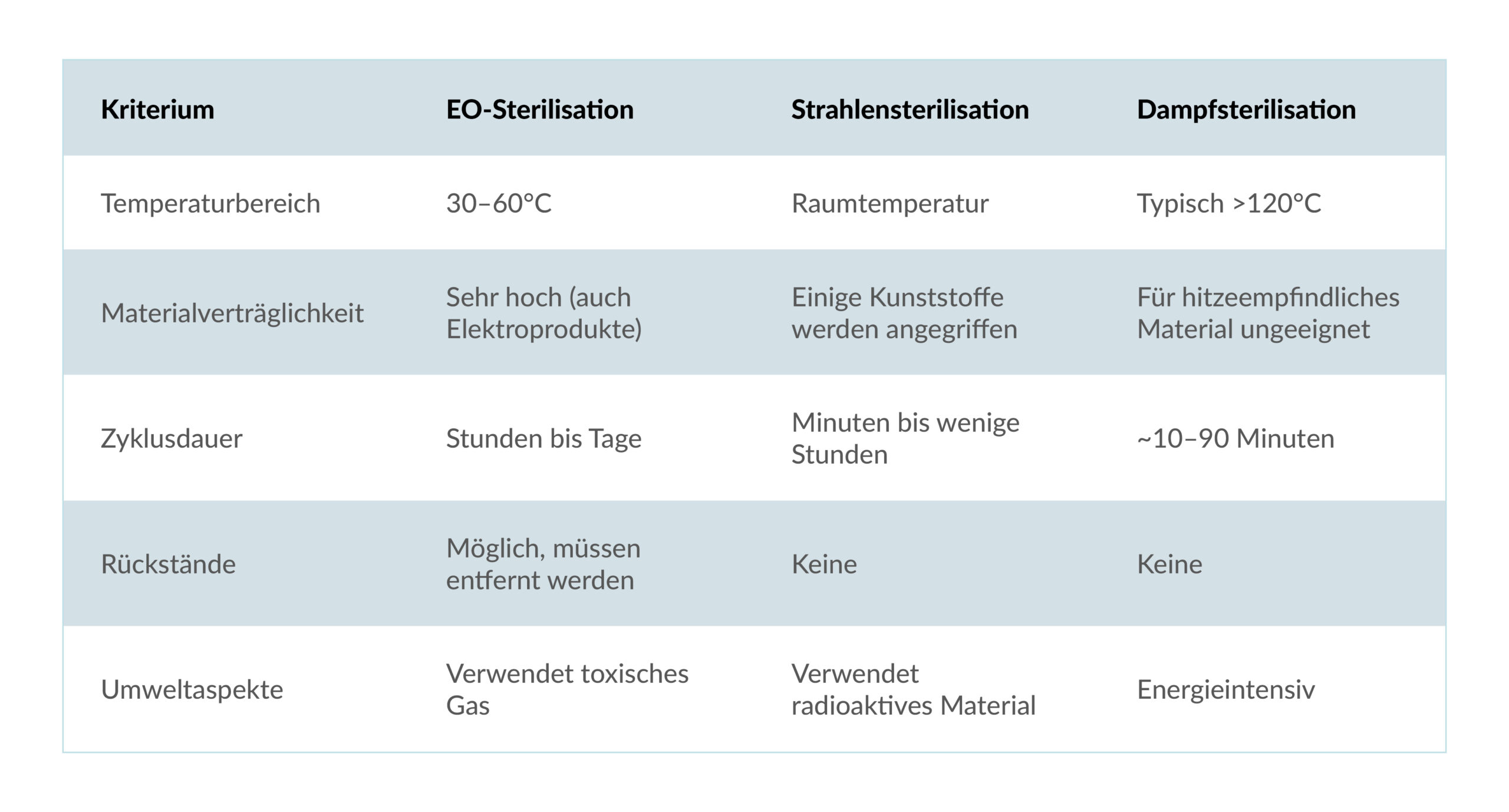

EO-Sterilisation versus andere Methoden: Ein kompakter Vergleich

Im Vergleich zu anderen Methoden wie Dampf- oder Strahlensterilisation punktet die EO-Sterilisation vor allem durch ihre Vielseitigkeit und Materialschonung. Sie ist allerdings aufwendiger und erfordert spezifische technische Ausrüstung sowie erfahrenes Personal.

Unsere Fortbildungen

Sie möchten mehr erfahren? Dann buchen Sie das passende Seminar zum Thema. Oder benötigen sie eine Inhouse-Schulung? Dann kontaktieren Sie uns gerne unter academy@qtec-group.com

Normen Update

In Bezug auf die EO-Sterilisation gibt es aus Sicht der Normung ein besonders relevantes Update zur ISO 10993-7, die die Grenzwerte für Ethylenoxid-Rückstände in Medizinprodukten regelt. Ein aktualisierter Entwurf wurde 2024 veröffentlicht; der finale Stand dieser Änderung wird 2025 erwartet.

Wesentliche Neuerung:

- In der überarbeiteten Version der ISO 10993-7 wird jetzt ein Standard-Bezugsgewicht von 70 kg eingeführt, das als Grundlage für die Grenzwertberechnung dient. Damit können die zulässigen Restgehalte an Ethylenoxid und Ethylenchlorhydrin besser auf verschiedene Patientengruppen (z.B. Kinder, Erwachsene) bezogen werden. Das erhöht die Transparenz und ermöglicht eine individuellere Risikobewertung.

- Die eigentlichen Grenzwerte pro Expositionskategorie (z.B. kurzfristige, langfristige Anwendung) bleiben jedoch unverändert. Es gibt aber jetzt einen Multiplikator, damit die Werte je nach Körpergewicht des Patienten angepasst werden können.

Weitere Bemerkungen:

- ISO 10993-7 enthält weiterhin spezifische Vorgaben, wie EO- und Ethylenchlorhydrin-Rückstände zu messen sind und wie die Konformität der Produkte nachzuweisen ist.

- Die biokompatibilitätsrelevante Normenreihe ISO 10993 wird fortlaufend aktualisiert und gewinnt durch die Medical Device Regulation (MDR) weiter an Bedeutung.

Für Hersteller und Betreiber von EO-Sterilisationsanlagen ist es empfehlenswert, die aktuellen Entwürfe und Veröffentlichungen – insbesondere zur neuen ISO 10993-7 – genau zu verfolgen und die Prozessvalidierung und Risikobewertung entsprechend anzupassen.

Fazit:

Die EO-Sterilisation stellt ein hochwirksames und etabliertes Verfahren zur Sterilisation von Medizinprodukten dar, das vor allem für anspruchsvolle, empfindliche Produkte unverzichtbar ist. Gleichzeitig verlangen die Risiken und Regularien großes Know-how und technische Expertise.

Hier erfahren Sie mehr über unsere Services